澳大利亚格里菲斯大学贺凯教授专题讲座“研究选题与国际发表心得”成功举办

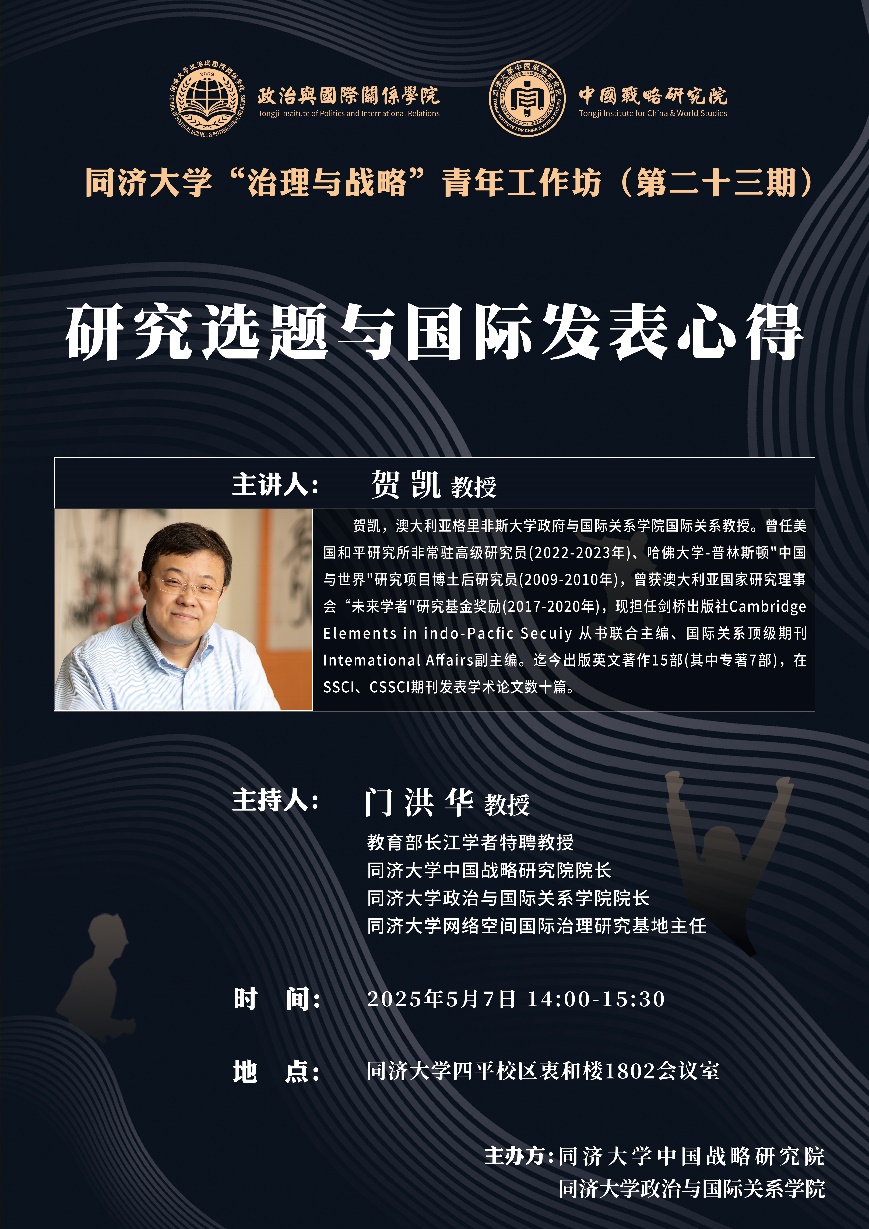

2025年5月7日,由同济大学中国战略研究院/政治与国际关系学院主办的同济大学“治理与战略”青年工作坊第二十三期在同济大学衷和楼1802会议室成功举办。本次讲座邀请澳大利亚格里菲斯大学治理与公共政策研究中心主任、政府与国际关系学院贺凯教授作题为“研究选题与国际发表心得”的主题演讲。本次讲座由教育部长江特聘教授门洪华院长主持,同济大学政治与国际关系学院及校内外教师、博士生、硕士生30余人参加了此次学术讲座。

在本次讲座中,贺凯教授围绕“自身学术背景与博士求学经历”、“研究选题的路径与方法”、“国际关系理论创新的实践与策略”以及“学术生涯的启示与建议”四个方面展开深入讲解。

首先,贺凯教授回顾了自己的学术起点。他谈到本科期间在北京外国语大学学习印度尼西亚语,这与国际关系研究并无直接关联,毕业后贺凯教授进入研究所从事印尼问题分析,但意识到缺乏理论支撑,由此促使他萌生深造的想法。在人生关键转折点上,他受到阎学通教授的指导,放弃原本计划的澳洲留学,选择赴美攻读政治学博士。在美国读博期间,他经历了严格的学术训练:前三年课程学习后需通过综合考试,这一筛选机制要求学生从国际关系、比较政治等四个专业中选择主辅修方向,完成高强度闭卷写作,在这种高强度压力下拿到了博士学位。同时贺凯教授强调这种压力既是挑战也是夯实学术基础的机会。他特别提到,博士阶段的综合考试不仅是学术能力的检验,更是对文献掌握深度和学术耐力的考验,为后续研究打下关键基础。此外,贺凯教授分享了跨学科学习的价值,提及通过跨学科学习的经历为他日后求职提供了独特优势。

其次,贺凯教授对于研究选题的路径与方法进行了深刻阐述。他结合自身研究东南亚问题的经验,提出选题的核心在于发现“研究困惑”(Research Puzzle)。他以他的博士论文为例,基于“冷战后亚太国家为何积极参与多边主义建设”这一命题,由此发展出“制度制衡理论”,挑战当时东南亚研究中主流的建构主义范式。他强调好的研究问题应具备理论贡献潜力,并能激发后续讨论。在选题方法上,他提出三种路径:一是参与理论辩论,主动挑战权威观点;二是灵活调整选题尺度,既可从具体案例扩展至理论框架,也可从宏观理论聚焦到微观实证;三是结合个人优势与学术热点,形成独特研究方向。此外,贺凯教授提醒年轻学者,选题需动态调整,博士论文仅是起点,终身教职评审要求展现独立研究能力,因此需持续探索新领域。

接着,贺凯教授对国际关系理论创新的实践与策略进行了深入分析。他指出,创新必须建立在扎实的文献批判基础上,而非标新立异。结合自身经历,贺凯教授总结出三条路径:一是要深挖现有理论的不足,而完善现有的理论;二是把现有理论创造性的结合在一起并解释一个新现象;三是要学会借鉴其他学科的理论,哪怕是非国际关系或者是非政治学的理论。他建议要深入阅读现有文献,熟练的掌握了现有文献之后才能知道自己的短板在哪里,如何进行创新。多阅读其他学科的理论看下是否能够从中获得启发,这样也许就能够成为“先驱”。

最后,贺凯教授基于自身学术经历向青年学者提出几点建议。他强调青年学者要广读文献、深读文献,告诫青年学者一定要珍惜博士生涯期间读书的时间,这段时间属于积攒知识的宝贵的时间,因此可以用来集思广益读更多的书。另外,贺凯教授认为对于英文发表大家要有信心,但是也要保持虚心,同行的意见是非常重要的,但是也不要盲目的听信别人的意见。投稿要做到知己知彼。所谓知己指的是知道自己的优势是什么,知彼指的是要明确期刊的特点是什么,明确自己的优势之后根据期刊特点进行针对性写作,保持良好的心态积极投稿。

在此基础上,贺凯教授指出研究是一项非常费时费力的工作,有时候一定得静下心来才能够做出一些成绩。贺凯教授进一步阐述了自己对青年学者参与政策研究和学术研究之间的看法,他提到国际关系是一个跟政策分不开的学科,但是千万不要为了研究政策而去做学问,不能避开政策,不是做policy research(政策研究),而是做政策批判研究,青年学者更不要停留在自己的象牙塔中,了解政策对于自己研究也有所帮助。

在交流互动环节,贺凯教授与同济师生们积极互动,围绕“如何平衡政策与学术的关系”、“青年学者期刊投稿的相关方法”以及“国际期刊发表的具体经验”等问题进行了深入探讨。

讲座的最后,鲁传颖教授代表同济大学国政师生感谢贺凯教授带来的精彩讲座。他提到,贺凯教授的学术生涯证明了学术理论创新的高山就是需要勤奋刻苦的精神去攀登。贺凯教授所分享的怎样和理论进行对话、怎样参与理论讨论、怎样做理论创新,发人深省,对于广大青年学者有着重要的借鉴意义。鲁传颖教授期待同学们可以深入思考,在未来的学术探索中做出自己的积极回应,更期待贺凯教授再次莅临同济大学,为众多学子传经送宝。

院长信箱

院长信箱