胡键教授专题讲座成功举办

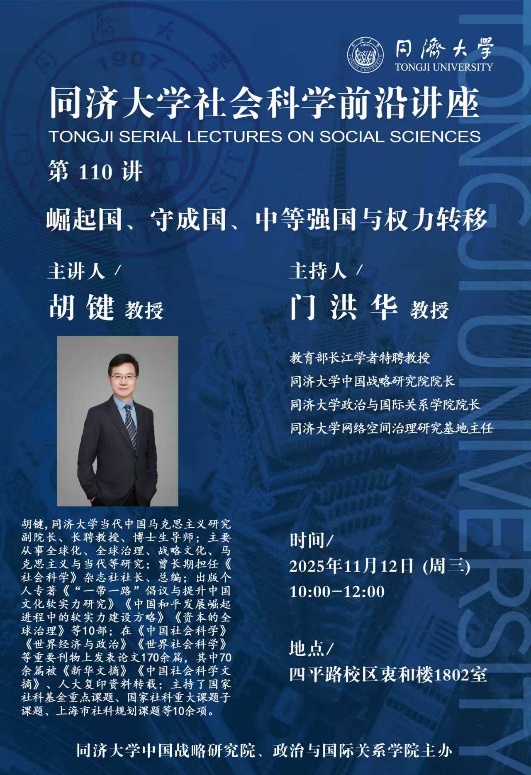

2025年11月12日上午,由同济大学中国战略研究院/政治与国际关系学院主办的同济大学社会科学前沿讲座第110讲在同济大学衷和楼1802会议室成功举办。同济大学当代中国马克思主义研究副院长胡键教授应邀莅临同济大学政治与国际关系学院,为师生作题为“崛起国、守成国、中等强国与权力转移”专题讲座。本次讲座由门洪华院长主持,同济大学政治与国际关系学院研究生40余人参加此次讲座。

门洪华院长对胡键教授的到来表示热烈欢迎。他指出,胡键教授担任同济大学长聘教授、当代马克思主义研究院副院长,曾长期在社科院系统工作,担任《社会科学》杂志社社长/总编。胡教授研究领域广泛,涵盖马克思主义理论、国际关系史、大国兴衰等多方向,学术成果丰硕,尤其在历史案例分析与理论构建方面具有深厚造诣。

胡键教授以“崛起国、守成国、中等强国与权力转移”为题,围绕其在研课题展开系统阐述。他首先指出,传统国际关系理论多聚焦于崛起国与守成国之间的权力转移,却常忽略中等强国在其中扮演的关键角色。胡教授提出,中等强国的行为选择——尤其是其是否遵循国际道义、是否采取机会主义策略——可能显著影响崛起国与守成国之间的互动轨迹,甚至决定国际和平的走向。

胡键教授通过五个历史案例,层层推进其分析框架。第一个案例聚焦1815年维也纳会议后的欧洲协调机制。他指出,作为守成国的英国与崛起国的俄国之间实现了相互尊重,而中等强国奥地利在梅特涅主导下,推动对法国的宽容政策,促成欧洲协调的形成,体现了中等强国在维护和平中的积极作用。第二个案例则分析英美权力和平转移过程中,德国作为中等强国的机会主义选择如何引发两次世界大战,说明即便崛起国与守成国相互尊重,若对中等强国压制失败,仍可能导致冲突。第三个案例回到古希腊时期的伯罗奔尼撒战争。胡教授借助修昔底德的记述,指出雅典与斯巴达之间“不相互尊重”加剧了紧张,而科林斯与科基拉等中等城邦的选边行为,成为战争爆发的直接诱因。他强调,主观感受与文化认知在权力转移中同样不可忽视。第四个案例以克里米亚战争为中心,剖析了宗教、帝国与民族因素交织下,法国作为中等强国如何利用圣地管辖权之争,联合英国对抗俄国,进而改变欧亚格局。胡教授特别指出,这场战争间接导致沙俄东扩,进而影响中国东北边疆,体现出中等强国行为的外溢效应。第五个案例聚焦于一战后巴黎和会期间的英美分歧与日本角色。胡教授指出,美国作为崛起国与英国作为守成国之间存在认知与制度冲突,而日本作为中等强国通过秘密外交与换文手段,利用大国矛盾谋取在华利益。他特别以顾维钧在山东问题上的外交努力与国内五四运动的联动为例,说明中等强国如何在大国博弈中寻找机会,同时也揭示国内政治与国际谈判之间的复杂互动。

在理论构建方面,胡键教授提出三个核心假设:第一,若守成国与崛起国相互尊重,中等强国是否遵守国际道义对权力转移影响有限,和平转移可能性较高;第二,若双方不相互尊重,中等强国的道义选择将直接影响权力转移是否和平;第三,若中等强国采取非道义的机会主义行为,则极易引发冲突甚至战争。他通过图示进一步说明守成国、崛起国与中等强国三者之间的互动闭环与反馈机制,强调国际和平不仅取决于实力对比,更取决于认知结构与战略选择。

在问答互动环节,胡键教授与在场师生围绕“中等强国在当代国际秩序中的角色”“如何界定中等强国及其道义行为”“历史经验对当前中美关系的启示”等问题展开了深入交流。

门洪华院长总结指出,胡键教授的讲座是“一场规范而深刻的学术示范”,在选题视角、理论建构与历史实证三方面均具启发性。胡教授跳出“大国中心”叙事,聚焦中等强国的战略主动性,拓展了国际关系的研究边界;其将历史案例、理论推演与政策启示有机融合,展现出扎实的学养与跨学科驾驭能力;在方法论上,胡教授坚持“历史主义实证研究”,注重从具体史实中提炼规律,避免技术化、空洞化的研究倾向,为青年学子提供了可资借鉴的学术路径。门洪华院长进一步指出,胡键教授的讲座不仅深化了师生对国际权力转移机制的理解,凸显出学术研究在服务国家战略方面的潜在价值。他鼓励同学们在研究中选择真问题、开展深挖掘、注重规范性,尤其是在中美关系面临挑战的当下,学者应秉持建设性态度,致力于提出改善双边关系、优化对外战略的可行思路,而非简单重复既定现实。

整场讲座持续近两小时,胡键教授以丰富史料、清晰逻辑与生动讲述,为在场师生呈现了一场兼具学术深度与现实关怀的精彩报告,现场互动热烈,学术氛围浓厚。

院长信箱

院长信箱